13 мая 2017 года Свято-Николаевский мужской монастырь г. Верхотурья посетил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по экономике А.П. Моисеев и другие официальные лица. Высокого гостя встречал наместник Свято-Николаевского монастыря игумен Иероним (Миронов). Александр Моисеев является председателем совета по экономической политике, это был его первый приезд в Верхотурье и первое знакомство с Верхотурскими памятниками и святынями.

Во время экскурсии игумен Иероним провел гостей по территории монастыря, показал корпуса и храмы, ознакомил с проведенными восстановительными работами и рассказал о предстоящих планах. Александр Моисеев познакомился с историей обители в Православном музее при монастыре, где хранятся монастырские коллекции архивных документов, фотографий, рукописей, книг, представляющих бесценный фонд отечественного духовного наследия. Во время обхода территории монастыря гости смогли наглядно увидеть восстановленные объекты и объекты, подлежащие реставрационным работам. При осмотре церковно-архитектурного и хозяйственного комплекса монастыря состоялась дружеская беседа о. Иеронима с Александром Петровичем и сопровождавшими его лицами, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в деле восстановления архитектурного ансамбля Свято-Николаевского Верхотурского монастыря. Заместитель полпреда с интересом ознакомился с современной деятельностью и планами дальнейшего возрождения Свято-Николаевской обители .

Наместник о.Иероним сообщил, что на сегодняшний день главной целью является восстановление исторического облика Верхотурского мужского монастыря, передачи ему ранее принадлежавших территорий и их освоение. Заместитель полномочного представителя главы государства в УрФО отметил, что Верхотурский мужской монастырь имеет большую историческую и культурную ценность, а также значимость не только для Свердловской области, но и для всего Уральского округа, в связи с чем важная общая задача - сохранить его для следующих поколений.

По приглашению игумена Вознесенского Печерского монастыря архимандрита Тихона (Затёкина) с 28 по 30 апреля текущего года древнюю Нижегородскую Печерскую обитель посетил наместник Свято-Николаевского Верхотурского монастыря игумен Иероним (Миронов).

29 апреля игумен Иероним посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь где помолился у мощей преподобного батюшки Серафима Саровского чудотворца и других святынь обители. Прошел по Богородицкой канавке и посетил музей блаженной Паши Саровской.

Вечером того же дня игумены пообщались на различные темы монашеской жизни двух обителей и наметили план совместной работы паломнической и издательской деятельности. В текущем году исполняется 120-лет Нижегородскому отделению Императорского Православного Палестинского Общества и архимандрит Тихон который является заместителем председателя данного Отделения пригласил на эти торжества и наместника Верхотурской обители игумена Иеронима. В связи с приближающимся 135-летием празднования со дня основания Императорского Православного Палестинского Общества архимандрит Тихон заказал изготовить две памятные доски для Верхотурского Николаевского монастыря, поскольку настоятель этой обители архимандрит Ксенофонт (Медведев) был членом ИППО с 1906 года, а в 1914 году обитель Верхотурскую посетила Ее Императорское Высочество, Великая княгиня ЕлисаветаФеодоровна. В текущем году эти две памятные доски планируется изготовить и установить в Верхотурской обители. В прошлом году в Верхотурье были установлены две памятные доски членам Екатеринбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества - протоиерею Петру Арефьеву и священнику Петру Торопову в рамках проекта " Возвращение памяти. История Императорского Православного Палестинского Общества в регионах".

30 апреля в Вознесенском соборе Печерской обители была совершена Божественная литургия которую совершил игумен монастыря архимандрит Тихон (Затёкин) в сослужении наместника Верхотурского Николаевского монастыря игумена Иеронима (Миронова), духовника игумена Вассиана (Бирагова), благочинного игумена Евфимия (Красногорова) и иеромонаха Симеона (Вернослова). После литургии архимандрит Тихон поздравил прихожанок монастыря с днем св. Жен Мироносиц.

По окончании богослужения архимандрит Тихон показал игумену Иерониму Печерскую обитель. Они посетили Успенскую церковь где приложились к чудотворному образу Божией Матери "Печерская" и иконе св. прп. МакарияЖелтоводского, письма царского изографа Симона Ушакова. Из Успенского храма они проследовали в церковно-археологический музей Нижегородской епархии имени архиепископа Макария (Миролюбова). В музее отец Тихон поведал гостю о истории древнейшего монастыря на Нижегородской Земле, после чего они посетили монастырское фотоателье. Там были сделаны фотоснимки и в книге почетных гостей игумен Иероним (Миронов) оставил следующую памятную запись: "Весьма впечатлен колоссальными трудами досточтимого священноархимандрита Тихона по возрождению Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря и созданию столь замечательного церковного музея. От всей души желаю досточтимому отцу Тихону с братией помощи Божией в их высоком служении Церкви Христовой и нашему Отечеству. Выражаю глубокую признательность дорогому отцу Тихону за его труды понесенные по возрождению Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря в 1990 -е годы".

После осмотра музея игумен Иероним в сопровождении архимандрита Тихона побывал в иконно-книжной лавке и братской трапезной. Вечером того же дня игумен Иероним отбыл в Екатеринбург.

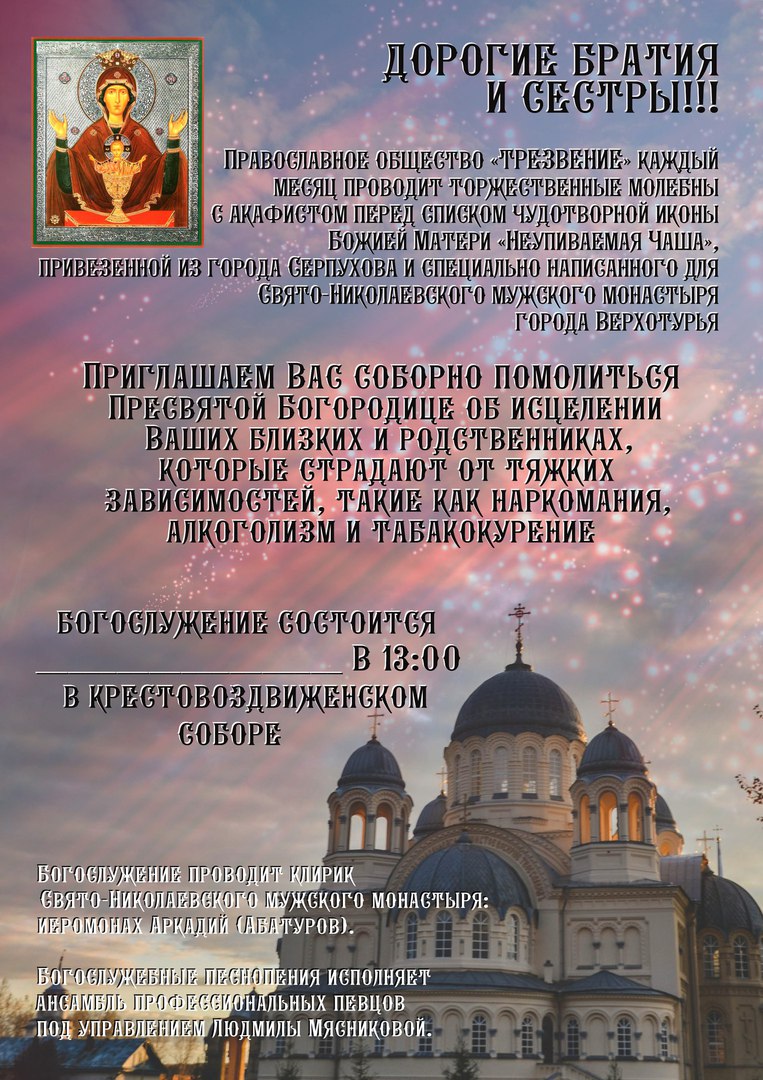

МОЛЕБЕН С ПРОШЕНИЯМИ О СТРАЖДУЩИХ НЕДУГАМИ ПЬЯНСТВА И НАРКОМАНИИ

СОСТОИТСЯ 7 МАЯ 2017 Г. В 13:00

У ИКОНЫ В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ СОБОРЕ

"Движение - это жизнь, а двигаемся с Богом"

-девиз мотоклуба «Лесные братья»

1 мая уже стало традицией у мотоклубов открывать мотосезон. Вот и в этот раз сие мероприятие было поддержано байкерами со всей Свердловской области. Организаторы, мотоклуб г. Лесного и Н-Туры "Лесные Братья", президент Юрий Колотова, и иерей отец Алексий Занозин, исполняющий обязанности настоятеля архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» г. Лесного.

Байкеры собрались на автозаправочной станции "Ермак" и колонной двинулись в г. Верхотурье. Зрелище было фантастическим – более сотни мотоциклов с включёнными фарами и с мощным рёвом, в колонне по двое в ряд, не спеша двигались по автотрассе. Встречные машины притормаживали и сигналами приветствовали ребят. Въехав в город, мотоциклисты сбросили скорость до разрешённых правилами и под приветствия горожан проследовали к площади у старого кремля. Площадь была почти полностью заполнена разными мощными мотоциклами, а их было около 250 из городов Лесной, Нижняя Тура, Кушва, Нижний Тагил, Серов, Краснотуринск, Североуральск, Карпинск, Екатеринбург! Сами мотоциклисты тепло приветствовали друга мужскими объятиями. После приветствий все по традиции направились в Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского монастыря, где насельниками обители была совершена молебен св.прав.Симеону, по окончанию которой все присутствующие приложились к мощам нашего святого земляка. Кстати, доступ к мощам обычно открыт только по праздникам, но в этот день в качестве исключения по просьбе отца Алексия, доступ к мощам был открыт для байкеров! Стоит отметить, что в этот раз впервые в этом празднике участвовали дети из церковно-приходской школы г. Лесного, которых привёз иерей Алексий Занозин.

После службы, на ступеньках храма традиционное общее фото, после чего все вернулись на площадь, где их ждала процедура освящения любимых "коней". Освящали святой водой байки, мотоциклы и автомашины иерей Алексий Занозин и иеромонах Аркадий (Абатуров).

В храме участники открытия сезона пообедали в столовой и снова высыпали на площать. Общение друг с другом продолжилось, ведь было что рассказать каждому байкеру своему коллеге. Кругом звучал смех, рукопожатия, фотоселфи.

Разъезжались все группами с прекраснейшим настроением, ведь этому способствовала и чудесная погода!

Как всегда праздник байкерского братства прошёл достойно и организованно! Всем участником очень понравилось. До следующего открытия сезона в Верхотурье, друзья!

Сергей ЧИКИШЕВ

Фото автора.

2017 год – особый год для России. Год, в который мы вспоминаем итоги ушедшего столетия. Этой теме посвящено большинство мероприятий на территории нашей Екатеринбургской митрополии. Силами сотрудников Верхотурского благочиния при участии воспитанников Верхотурского духовного училища и учащихся школ Верхотурья была подготовлена литературно-драматическая программа «Время Пастыря», посвященная служению Предстоятеля Русской Церкви, святителя Тихона (Белавина). Труды воспитанников ВПДУ и учащихся верхотурских школ были по достоинству оценены священноначалием. Гастроли верхотурской духовной постановки, поставленной режиссером Сергеем Шипулиным, состоялись 29 апреля в Екатеринбурге. Верхотурские ребята выступили в Свято-Симеоновской гимназии на XVI богословской конференции детей и юношества в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и в Екатеринбургской Духовной семинарии. По завершении выступления преподаватель семинарии иерей Александр Карачев произнес важные слова о необходимости изучения жизни и духовного опыта подвижников благочестия, исповедников и мучеников особенно в наше время и поблагодарил исполнителей и организаторов этого театрального проекта.

Выступление в Свято-Симеоновской гимназии

Выступление в Екатеринбургской Духовной Семинарии

25 апреля, в день Радоницы – всеобщего поминовения усопших – Божественные Литургии служились во всех храмах и монастыря Русской Православной Церкви.

После Литургии в храме в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в монастырском скиту на Актае была совершена заупокойная лития на поселковом кладбище.

Слово пастыря:

“На девятый день после Пасхи Христовой по древней традиции совершается поминовение усопших – Радоница. На Радоницу мы служим светлую службу, вспоминаем всех ушедших из этого мира в иной. Церковь Христова есть земная и есть небесная, в которой когда-то мы окажемся. В праздник Радоницы и небо, и земля вместе молятся – ведь это не только мы молимся за покойных, но и они в это время молятся за нас. Это величайшая молитва и дает нам радость, которую нельзя приобрести ни за деньги, ни с помощью каких-то упражнений. Сегодня происходит объединение живых – здесь и живых – “там”: у Бога все живы”.

24 апреля жители Верхотурья и паломники собрались в Крестовоздвиженском соборе, чтобы вознести молитвы о страждущих к Божией Матери. Перед иконой, которая была написана специально для Свято-Николаевского монастыря и освящена у чудотворного образа Божьей матери «Неупиваемая Чаша» в Высоцком Серпуховском монастыре, был отслужен молебен с пением акафиста Божьей Матери. Потом, впервые с этой иконой, был совершен крестный ход по главным улицам Верхотурья. Богомольцы прошли по улицам Советская, Комсомольская, Ленина на городскую площадь, где был отслужен краткий молебен. После чего все вернулись в Свято-Николаевский монастырь. Несмотря на то, что погода была ненастная, подъем духовный был на высоте. Люди молились не только о своих сродниках, но и о всех тех, кто пленен пагубными страстями.

22 апреля 2017 года, в субботу Светлой седмицы, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, совершил Божественную литургию в храме в честь Святой Троицы города Верхотурья.

Его Преосвященству сослужили: старший священник храма иерей Владимир Иванов и духовенство Екатеринбургской епархии.

Проповедь по запричастном стихе произнес иерей Александр Карачев.

После богослужения был совершен праздничный крестный ход вокруг храма.

В этот день за служение Матери Церкви были награждены медалью в честь 130-летия Екатеринбургской епархии помощники благочинного: по религиозному образованию и катехизации - Надежда Смирнова, по вопросам культуры - Дмитрий Вершинин, по социальному служению - Ксения Терещенко.

В завершении владыка Евгений обратился к собравшимся, отметив:

"Прощаясь с Пасхой Христовой, хочется пожелать, чтобы у каждого в сердце сохранялась эта радость, сохранялась та надежда, которая помогала нам сегодня, завтра, через неделю, месяц, до следующего Великого Поста, если, Бог даст, дожить.

Жить по Божьим заповедям, жить по Божьей любви, в любви к Богу и тем людям, которые рядом с нами находятся, чтобы все огромное, красивое и прекрасное, что Господь уготовал, было нашим по нашей любви, по нашей надежде, по нашей вере ко Христу, во Христа – результатом нашей жизни со Христом. Всех вас поздравляю с этим светлым праздником!"

Источник: официальный сайт Екатеринбургской Митрополии

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2017/04/22/15099/