10 декабря 2019 года в Преображенском храме в 8-00 будет отслужена Божественная Литургия по случаю престольного праздника Храма в честь иконы Божией Матери "Знамение". по окончании богослужения в Знаменской церкви, что расположена в Ямской части Верхотурья, будет отслужен праздничный молебен. Приглашаем верхотурцев и гостей города на совместную молитву.

В Свято-Николаевском онастыре ежедневно у млщей святого праведного Симеона Верхотурского Чудотворца служится молебен. Каждый день один из священнослужителей обители назначается на это святое дело. Собираются братья-трудники, прихожане монастыря, паломники и молятся святому Симеону о своих скорбях и нуждах. По окончании молебна все прикладываются к цельбоносным мощам в открытой раке и батюшка помазует молящихся освященным елеем. И ни один из присутствующих не уходит без утешения святого Праведника.

Каждый день по будням молебен с чтением Акафиста совершается в 13-00.

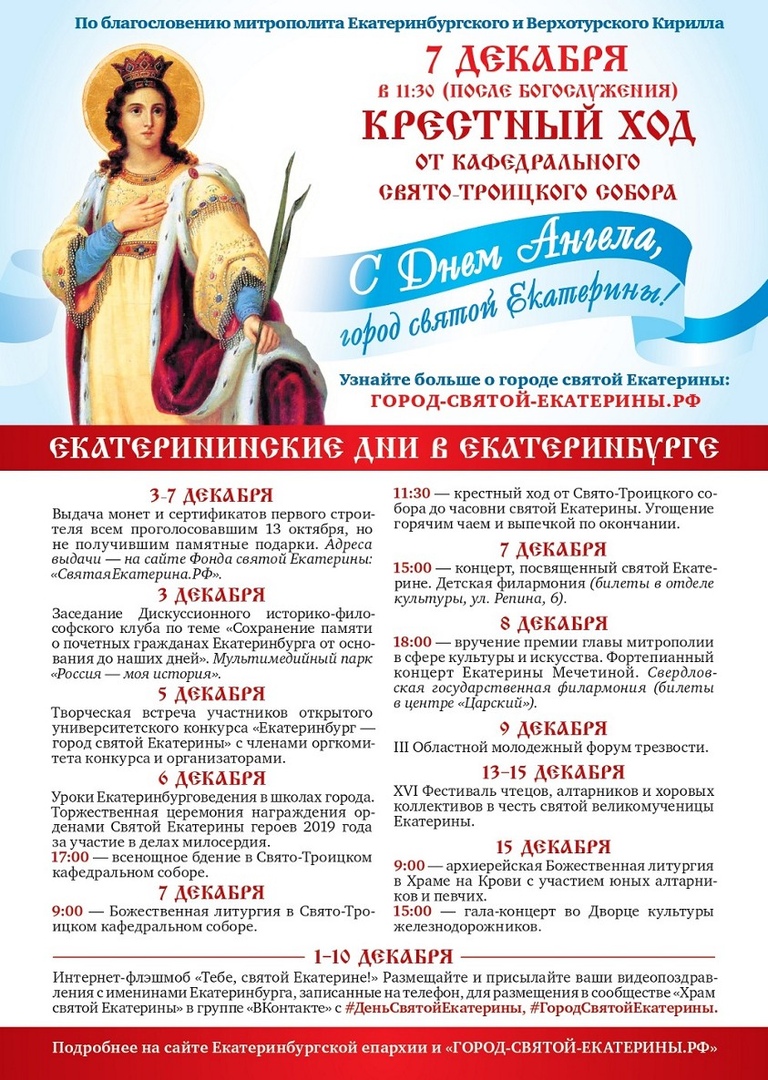

7 ДЕКАБРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ, Покровительницы города Екатеринбурга.

В Преображенской церкви Свято-Николаевского монастыря совершалось торжественное богослужение, которое возглавил духовник обители иеромонах Сергий (Русин).

Святая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста. Девушка обладала редкой красотой и умом, в совершенстве знала творения всех языческих писателей и философов, сочинения мудрецов древности, знаменитых врачей, а также многие языки и наречия. Она объявила родителям, что согласится выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.

Один святой старец сказал Екатерине, что он знает Юношу, Который превосходит ее во всем, и вручил ей икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках. Святая Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Матерь Божию, Которая просила Своего Сына посмотреть на коленопреклоненную перед Ними Екатерину, но Младенец отвратил Свой лик.

Когда старец научил святую тайнам христианской веры и совершил над ней таинство крещения, ей вновь было видение Пресвятой Богородицы с Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе.

В то время в Александрии было пышное языческое празднество. Святая Екатерина безбоязненно пошла к главному жрецу – императору Максимиану, исповедала свою веру и мудро обличила заблуждения язычников. Красота девушки пленила правителя. Максимиан попытался соблазнить святую Екатерину богатством и славой. Получив гневный отказ, император подвергнул святую жестоким мучениям, а затем бросил в темницу. На следующий день мученицу вновь привели на судилище. Под угрозой колесования ей предложили принести жертву богам, но Ангел сокрушил орудия казни. Святая Екатерина твердо исповедала верность своему Небесному Жениху – Христу и с молитвой к Нему сама положила голову на плаху под меч палача.

Мощи святой Екатерины были перенесены Ангелами на Синайскую гору. В VI веке по откровению были обретены глава и левая рука святой мученицы и с почестями перенесены в новосозданный храм Синайского монастыря, построенного императором Иустинианом.

Святую Екатерину почитают и на Востоке, и на Западе. В западной традиции она считается покровительницей учения, в восточной же, православной, – защитницей во время беременности и родов. На Руси накануне праздника девушки постились и молились святой Екатерине об удачном замужестве.

Источник: Правмир

4 декабря 2019 года в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Верхотурском Центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов. С праздником представителей Верхотурского отделения Всероссийского Общества Инвалидов поздравил глава ГО Верхотурский А.Лиханов и руководители Общества. В этот день по традиции празднуется два события и с праздником ВВедения участников ВОИ пришел поздравить от братии Свято-Николаевского монастыря иеромонах Евангел (Масленников). О.Евангел поздравил присутствующих с их днем и с православным двунадесятым праздником, подарил в подарок икону праведного Симеона и книгу о Крестовоздвиженском соборе.

Приглашаем гостей и жителей г.Верхотурья принять участие в торжествах.

С 1 по 15 декабря 2019 года в столице Урала впервые пройдут Екатерининские дни - череда мероприятий, посвященных Дню святой Екатерины, который отмечается

7 декабря по новому стилю.

В течение Екатерининских дней по благословению митрополита Кирилла в уральской столице пройдут разнообразные культурные и просветительские мероприятия, праздничные богослужения и традиционный общегородской крестный ход.

1 ДЕКАБРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА ПЛАТОНА

Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха врача, родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинской учености. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа, хотя и велика, но преходяща и ограниченна, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в Евангельском учении. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу.

Когда святого Платона вели в заточение, он обратился к народу, собравшемуся возле храма, призывая всех не отступать от христианской веры. Через семь дней мученика Платона вновь привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были заготовлены орудия пыток: кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Судья предложил мученику выбор: принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и воды 18 дней. Но видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести "велик бог Аполлон". "Не хочу согрешить и словом", - отвечал мученик. По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили (+ 302 или 306).

27 ноября в рамках Социального служения Верхотурский Дом-интернат для престарелых и инвалидов посетил о.Аркадий (Абатуров).

Подарок - массажную подушку от братии Свято-Николаевского мужского монастыря получили женщины на День матери, который отмечался в прошедшее воскресение.

Теперь с помощью такой подушки,при желании можно массажировать затёкшие руки, ноги, спину и шею. Ираида, одна из первых, кто испытал в действии массажер.